ブルーで陰鬱な印象のジャケット・デザインが象徴するように、当時ダウナーだったコステロ、気分を変えるため、アメリカ南部のナッシュビルでのレコーディングを計画した。空が低く、ジメッとした気候の英国で暮らしていると、人は次第にネガティヴになってゆく。コステロのバックボーンである古いカントリーを再発見するには、最適の環境だった。

81年の英国といえば、パンク黎明期の残党の多くが解散したり路線変更したりで、ポスト・パンク/ニュー・ウェイヴに衣替えされた時期である。粗野でワイルドで似たり寄ったりなガレージ・サウンドを起点としながら、あらゆるエッセンスを取り込んで細分化していった。

チャラく享楽的なニュー・ロマンティックや、近未来感満載かつ下世話なテクノ・ポップ、リズムに取り憑かれた者はスカやインダストリアルへ、初期のハード&バイオレンスを先鋭化させたハードコアや、幽玄かつ耽美方面ならゴシック、激しい音に疲れちゃったら原点回帰のネオ・アコなど、もう挙げたらキリがない。あと気になったら、自分で調べてね。

ポスト・パンク/ニュー・ウェイヴ期のアーティストの多くが、チャートを意識したメジャー・ポップな方面か、あるいは日和らずオルタナティブへ向かう中、一聴してヌルく感じるカントリーへ向かったコステロは、そんな中でも異端である。人と違う・誰にも似てない音楽性という意味で言えば、イデオロギー的にパンク・スピリット本流なんだけど…、イヤ、でもやっぱ、なんか違う。

ジョー・ジャクソンもそうだったよな、ゴリゴリのロックンロール/パワー・ポップから一転、1920年代スウィング・ジャズをリスペクトした『Junpin’ Jive』リリースしてたもんな。コステロもそうだけど、パンク以前から長くやってる人は、王道ロックばっかやってると、行き詰まってあさっての方向へ行っちゃうんだよな。

80年代をリアルタイムで生きてきた俺の視点で言えば、この時代のカントリー・ミュージックは絶対的なスターも不在で、シーン全体が盛り上がりに欠けていた印象である。もしかして、当時は日本に情報が届いていなかっただけで、アメリカ国内では全然そんなことはなかったのかもしれないけど、でも世界的に大きなセールスを上げたアーティストがいなかったのも、また事実である。

ウィリー・ネルソンとドリー・パートン、あとは…、知らない。どちらにしろ80年代では、この2人のキャリアのピークは過ぎていた。

一般的な会社組織でも言えることだけど、ベテランばかりに頼って若手が出てこないと、中・長期的に見て、営業実績は次第に先細りしてゆく。新陳代謝がないまま、ベテランばかりが中心になると、フットワークが軽くて広い中堅どころが育たず、やがて同業競合にスポイルされてゆく。

ただ、カントリーにとって真に低迷期と言えるのはこの80年代だけであり、90年代に入ってガース・ブルックスという絶対神が台頭してから、状況は変化する。AORやダンス・ポップの要素を取り込んだ、コンテンポラリーかつ洗練されたカントリーが、ナショナル・チャートでも大きなセールスを叩き出すようになる。

史上、最も売れたカントリーのアルバムは、シャナイア・トゥエイン3枚目のアルバム『Come On Over』で、これがなんと累計3,000万枚。なので、音楽業界としても決してぞんざいにできない、大きなシェアを持つジャンルなのだ。

ポップ・チャートでの活動がメインとなったテイラー・スウィフトがいる一方で、いまだカントリー&ウエスタン専門のFM局は生き残っているし、ネット・ラジオにもブルーグラスのチャンネルがあったりする。老若男女をくまなくカバーする、好き嫌いにかかわらず、アメリカ人のDNAにしっかり刷り込まれているのが、カントリーという音楽産業なのだ。

比較対照しやすい日本の演歌シーンで例えれば、最近は思いっきりビジュアル系に振り切っちゃった氷川きよしがいる一方で、BS・CSでよくやっている伝統的な演歌や懐メロ番組も、そこそこ安定した視聴率を誇ったりしている。でも日本の演歌って、スタイルが確立したのは第二次世界大戦後だから、実はそんなに長い歴史を持っているわけでもない。なので、カントリーと比較対象できるほどのブランド力があるわけでもない。

で、話を戻すと、ジョン・デンバーやオリビア・ニュートン=ジョンらによるカントリー・フォークによって、どうにか70年代を乗り切ったカントリーも、80年代に入ると、その勢いもトーン・ダウンしてしまう。「ブームが終わった」って察したら撤収早かったよな、オリビア。清らかに「カントリー・ロード」歌ってのが、いきなりレオタード着てエアロビ踊りながら「フィジカル」だもの。

なので、多くのカントリー・シンガーが時流に乗り遅れまいと、中途半端な付け焼き刃でAORやディスコに走り、ファンからの信頼もセールスもいっぺんに失ったのが、この時期にあたる。まぁカントリーだけじゃなく、多くのベテラン中堅アーティストも、同じような失敗してるんだけど。

そんな非カントリー系の中堅ベテラン連中だけど、キャリアで行き詰まって迷走している時、要はネタ切れになると、「原点回帰」と称してカントリーに走ったりするケースがままある。

ディランもニール・ヤングも、そんな迷走期にアコースティック・カントリーのアルバムをリリースしている。「困った時のカントリー」というか、「取り敢えず何でもいいからリリースしちまえ」的なノリなので、正直、そんな面白いものではない。

ぶっちゃけて実名上げちゃうと、『Nashville Skyline』も『Old Ways』も、「これで一発当ててやろう」とか「渾身の名作を作る」といった気負いは感じられない。いわば足元確認、箸休め的な企画なので、続けて何作も出すものではない。なので、何とも面白くない、かといって、正面切って駄作とも言い切れない、微妙な仕上がりで終わる。

似たようなケースで、人気のピークを過ぎたアーティストが、ジャズやスタンダードに走るというパターンがある。ロッド・スチュワート然り大江千里然り。どちらもちゃんと聴いたことはないけど、多分これからも聴かないと思う。

で、コステロに戻ると、実はディランやロッド以上に、あらゆるジャンルをつまみ食い、あっちへフラフラこっちへフラフラ、行ったり来たりしている。この『Almost Blue』に始まり、その後もクラシックやジャズ、エクスペリメンタルからヒップホップに至るまで、まぁ節操がない。

そんな流浪の音楽遍歴の中でも、幼少時から聴きなじんできたカントリー&ウエスタンには格別の想いがあるようで、その後も迷走したりメンタルが弱ったりすると、たびたび「ルーツ回帰」と称して同路線のアルバムを作っている。『King of America』然り、『Secret, Profane & Sugarcane』然り『National Ransom』然り。

ほぼ休む間もなく続けられるライブ・ツアー→その間隙を縫って突貫工事で行なわれるレコーディングの無限ループは、コステロを始め、アトラクションズのメンバーたちのHPを確実に削っていった。なので、一般的に言われている「本場アメリカでカントリー&ウエスタンのアルバムを作りたい」という前向きな動機ではなく、「ライブや取材をシャットアウトして、マイペースなアルバム制作をしたい」という切実な理由でナッシュビルへ向かった、というのが真相だったんじゃないかと思われる。

「時間気にしないでゆっくりレコーディングしてー」→「ジャマの入らない海外がイイナな」→「どっか候補ある?」→「この中ならナッシュビルかなぁ」てな具合で。

「ナッシュビルといえばカントリーだよな、それっぽいの用意しとくわ」→「スタジオ着いたけどヤベー、クソ忙しかったしスランプだし、曲用意してねーわ」→「しゃあないわ。じゃ俺知ってる曲演るから、みんなウォーミング・アップでついてきて」。

「アレ、リハーサル・テイク聴いてきたら、案外デキいいわ。もうこのままでいいんじゃね?」

勝手に妄想して勝手に脚色してみたけど、おおむねこんな経緯だったんじゃないかと思われる。ちゃんとカントリーやるんだったら、もっと地元のミュージシャン入れるだろうし、ほとんどアトラクションズのみで押し切ってるところから、ハナッから本場カントリーに似せようといった気はなかったのだろう。

その後、ポップ・スターに憧れたり、しまいにゃヒップホップやテクノのアーティストとコラボしたり、まるっきり動向が読めなかったコステロだけど、それもこれもバックボーンがしっかりしているから、膨大な知識とソング・ライティングのスキルの裏付けがあってこそ、初めて可能なものである。本人が言ってるスランプや迷走というのも、二流のソングライターやアーティストには推し量ることのできない、高次元のレベルのものであるわけだし。

ボトムがしっかりしているからこそ、あらゆるジャンルを縦横無尽に渡り歩ける。決してそのジャンルに取り込まれることなく、むしろ次のステップのために吸収してしまうこと、さらに飽きっぽいがため、すぐに次のジャンルへ興味が移ってしまうところが、彼の強かさであり、逞しさでもある。

1. Why Don't You Love Me (Like You Used to Do)?

伝説のカントリー・シンガー:ハンク・ウィリアムズ1950年の全米NO.1ヒット。知ってる人は必ず知ってる、カントリーの中では有名なナンバー。言い切っちゃってるけど、そこまで詳しくは知らなかった。

オリジナルよりテンポを上げ、初期ロックンロール/ロカビリーっぽく軽快な仕上がり。ついでに調べてみると、レッチリもこの曲をカバーしてるらしく、聴いてみたら原曲のイメージをことごとく破壊したファンク・ロックだった。面影があるの、メロディだけだもんだな。

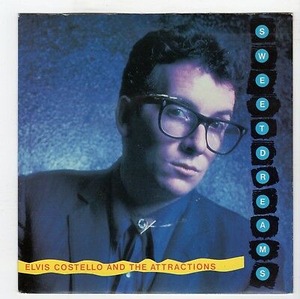

2. Sweet Dreams

で、ここから普通のカントリーっぽいナンバー。シングル・カットされ、UK最高42位。なんだそこそこ売れている。なんで英国人がカントリーに惹かれるんだ?それだけのアーティスト・パワーがコステロにあった、ということか。

オリジナルは作者でもあるドン・ギブソン1956年のスマッシュ・ヒット。ただ、競作となったファロン・ヤングのヴァージョンの方がセールスが良かったらしく、こちらは地味な印象。実際、映像を見てみたところ、歌もうまいし味もあるんだけど、見た目がちょっとオヤジ臭い。玄人好みの人なのかね。

3. Success

全米カントリー・チャート6位まで上昇した、ロレッタ・リン1962年のヒット曲。オリジナルと比べると、アレンジはほとんどいじっておらず、ほぼそのまんま。テンポも似たようなスロー・タッチ。オリジナルに敬意を表してか、心なしかコステロのっヴォーカルもいつもより柔和でおとなしい。

4. I'm Your Toy

1969年にリリースされたグラム・パーソンズ=フライング・ブリトー・ブラザーズのカバー。カントリー・ロックという言葉が出始めの頃にリリースされたため、若き日のコステロがリアルタイムで慣れ親しんでいた楽曲と思われる。ちなみに検索してみると、「Hot Burrito No. 1」と同じ曲らしいけど、詳細はよぉわからん。

今回、初めて動くグラム・パーソンズを見てみたけど、カッコええなぁ、この人。既存のカントリーから大きくはみ出して、見た目は完全にロック。当時、キース・リチャーズとよくツルんでたという逸話が残ってるのも、納得してしまう。

5. Tonight the Bottle Let Me Down

マール・ハガード1966年の楽曲ということで、多分これも青年コステロにとって思い出の一曲。当時の音楽シーンはサイケに侵食されつつあった頃だったため、さぞ肩身を狭くしてコッソリ聴いてたんだろうな、と察せられる。

オリジナルの動画を見てみると、マッチョなヒゲ男による甘いバラード。コンボ・スタイルによるカントリー・ロックは、あんまりよく知らない俺世代でもホッコリさせられる。

6. Brown to Blue

カントリー界では大物らしい、ジョージ・ジョーンズ1966年のヒット曲。のちのカバー曲集『Kojack Variety』でも披露したようにコステロ、かなり幅広く深く、アメリカの音楽に精通している。

当時の英国人がロックかフォーク二択だったにもかかわらず、なんでわざわざいにしえのジャンルにまで首を突っ込んでいたのか。多分、昔から若年寄みたいなところあったもんな、コステロ。

7. A Good Year for the Roses

アナログではここからがB面。当時のUKチャートで6位をマークした、なかなかのヒット。コステロっていうクレジットを無視すれば、ストリングスも効果的に使われた、ゆったり壮大なバラードに仕上げられている。

オリジナルはジェリー・チェスナット1970年のナンバー。彼の名前で検索すると、なかなか脂ぎったテンガロン・ハットのオヤジ画像が真っ先に出てくる。顔はいかついけど、奏でられるメロディと声はとてもスウィート。その後のコステロのオリジナル楽曲にも影響を与えているのが伝わってくる。

8. Sittin' and Thinkin'

チャーリー・リッチ1960年のナンバー。ブギを奏でるピアノの効果か、ちょっとロックンロールっぽい。

オリジナルはもっとゆったりして、「あぁ雄大な大地を感じさせるカントリーだね」って仕上がりなのだけど、1.同様、テンポ・アップすることでアトラクションズとの演奏の相性が良くなっている。まだ丸くなる年代じゃなかったもんな、みんな。

9. Color of the Blues

多分、コステロのお気に入りなのだろう、再びジョージ・ジョーンズ1961年のナンバー。歌い上げるという表現がピッタリ来るように、コステロのヴォーカルも伸びがあってうまくハマっている。

10. Too Far Gone

『Almost Blue』のプロデューサー:ビリー・シェリルが、1967年、女性シンガーに提供した楽曲のカバー。エミリー・ハリスものちにカバーしており、人気のある楽曲らしい。

なんでエミリーの名を出したかというと、いろいろ動画漁ってみて、彼女のヴァージョンが一番気に入ったから。なんでコステロ、こんな不器用なワルツに仕上げちゃったのか。悪ふざけというには、作者の目の前だし、だとしたら、シェリルの差し金だったのか。

11. Honey Hush

「ビッグ・ジョー・ターナーは、アメリカのブルース・シンガー。身長182cm、体重136キロという巨漢を活かして叫ぶ様に歌う、シャウト・ブルースというジャンルのブルースを作り上げた一人でもある」。ウィキペディアよりまんまコピペ。

プレ:ロックンロールとでも形容できる、ノリのいいナンバーを、ゆったり毒気を抜いたカントリーに衣替えしてしまったのは、コステロにとって、「これがこの曲に最もふさわしいスタイル」と思ったのだろうか。オリジナルとは全然タイプは違うけど、このアレンジも聴かせる。

12. How Much I've Lied

ラストは(多分)コステロにとっての永遠のアイドル:グラム・パーソンズ1973年のナンバー。カントリーっぽさは薄く、ほとんどロックンロール・スタイルで演じているけど、オリジナルはゆったりカントリーだった。

俺的には最初に聴いたのがこのアルバムなので、どうしてもこっちのヴァージョンに馴染みがあってか、オーソドックスなオリジナルにはあんまり惹かれなかった。どのアーティストにも言えることだけど、本流からちょっとはみ出してるくらいの方が、クセがあって印象に残りやすいものだ。

.