EMI最後のオリジナル・アルバムとなった『Undercover』をリリース後、Stonesの面々はツアーに出る案に首を縦に振らず、そのまま長期間の休養に入る。CBSへ移籍するための調整期間として、あまり表立った活動ができなかった、というのが表立った理由になっているけど、当時から囁かれていたMickとKeithとの不仲がピークに達していたため、とても顔を合わせられる状態じゃなかった、というのが真相である。

EMI最後のオリジナル・アルバムとなった『Undercover』をリリース後、Stonesの面々はツアーに出る案に首を縦に振らず、そのまま長期間の休養に入る。CBSへ移籍するための調整期間として、あまり表立った活動ができなかった、というのが表立った理由になっているけど、当時から囁かれていたMickとKeithとの不仲がピークに達していたため、とても顔を合わせられる状態じゃなかった、というのが真相である。 シールを剥がしたらナニが見えるという、「週刊現代」の袋とじを思わせるエロいジャケットや、MTVでの放送禁止狙いで制作された、無闇に過激で扇動的なPVなど、何かと前評判の高かった『Undercover』だったけれど、セールス的にはイマイチだった。マスコミ向けの話題には事欠かなかったけれど、肝心の中身が竜頭蛇尾、予告編だけでお腹いっぱいになってしまう代物だった。

大方Mick主導で組み立てられたコンセプトによって、同時代性を意識した最先端サウンドで埋め尽くされていた。ラップやヒップホップの薄~い上澄みのエッセンスや、腰の弱い軽い響きのエレドラなど、これまでのStonesサウンドとは別の要素が多く注入されていた。

流行に目鼻の効くMickならではのプロデューシングが反映された快作と言いたいところだけど、正直、誰もStonesにそんな路線は求めていないのだった。しかもMick、80年代に入ってからは、その嗅覚もワンテンポ以上ズレてるし。

セールスが伸びないのを、レコード会社のサポートやプロモーション体制が悪いから、とアーティストがなじるのはよくある話だけど、EMIからすれば、この場合はちょっと違うんじゃね?と言いたかったはずである。

条件が折り合わなかったから契約延長に至らなかったわけで、そんな冷めた関係性のアーティストを、わざわざ経費をかけてプッシュするはずがない。どうせいなくなっちゃう連中に金を使うんだったら、まだ伸びしろのあるDuran Duranや、安定したドル箱のQueenに投資した方が、まだ前向きである。ビジネス的には、それが当たり前の話だ。

一応、かつては多大な収益をもたらした功労者であるからして、それ相応のプロモーション体制は取るけど、まぁ正直、売れたらラッキーかな?程度の心持ちだったんじゃないかと思われる。下手な新機軸のオリジナルより、ヒット曲満載で確実な売上を見込めるベスト・アルバム『Rewind』に力を入れる方が、よっぽど効率も良い。

EMIからCBSの移籍交渉において、Stonesサイドで主導権を握っていたのはMickである。近年、長らく財務面を請け負っていたマネージャー、Rupert Loewensteinの回想録が出版されたけど、そういった有能なブレーンを身内に引き寄せ、株式会社Rolling Stones を世界有数の企業に育て上げたのは、ビジネスマンMickの慧眼によるところが大きい。

対照的に、音楽面においてはしつこいくらい口うるさいけれど、ビジネス面ともなると丸っきし人まかせにしてしまうのが、Keith Richardsという漢である。Keith同様、 Charlie Wattsもビジネス面には疎い人だし、Ron Woodは当時まだ準メンバー扱い、発言権などもちろんない。あっても口出さないか、この人だったら。そしてBill Wyman。この頃はすでに脱退を視野に入れていたため、どうでもよくなっていたはず。どっちにしろ、蚊帳の外かこの人も。

なので、Mick以外のメンバーはほぼ丸投げ、最後に契約書にサインするだけの存在である。彼ら的には、「そういった面倒ごとはぜーんぶMickがやってくれてるんだし、俺たち別に口出すことなんてなくね?」といった具合。

この時、CBSとの契約において、Mick はStonesだけじゃなく、自身のソロ契約も併せて交渉を進めていた。メンバーにさえ知られぬよう、事は慎重に水面下で進められた。

マスコミもそうだけど、知られて最も面倒な存在なのがKeithである。今はそれほどこだわりは薄くなったけど、バンド愛が強かった当時の彼にとって、Stones 以外の活動とは、それすなわち「悪」なのだ。

純粋にバンド活動に専念していれば、よそで活動しようだなんて、思うはずがない。そう断言してしまうのが、Keithという漢である。

バンド愛という情熱においては、MickもまたKeithに劣らないはずだけど、想いだけじゃバンド運営は続けられない。長らく同じメンツで活動していると、次第に飽きもくる。マンネリ打破のため、ちょっと違ったアングルでやってみたいな、と思ったって不思議ではない。

Keithが主導するレコーディング・スタイルは、昔からあんまり変化がない。

まずは長期間、録音スタジオをブッキングして、「ベーシック録り」と称したジャム・セッションからスタートする。たまに友人知人のミュージシャンがゲストに入ったりするけど、基本はCharlieやRonnyを中心にこじんまりと、オーソドックスな3コード・プレイである。

ただ、これが長い。ひたすら長い。

純粋な楽器プレイだけじゃなく、曲間でミーティングを行なったり昔話に花を咲かせたり、または小休止がてら、各自ドラッグを補給したりなど、中断も多い。その間もテープは回しっぱなしなので、膨大な素材の山ができあがる。ブートとして流出するのは大抵この段階のトラックが多く、まぁどれを聴いても漫然とした演奏が続く。そこから素材として使えそうなトラックを選び出して、やっと本番。これが毎回、アルバム制作ごとに繰り返されるのだ。

経営者であるMickからすれば、それら一連の作業はとても非効率で、看過できるものではない。なので、セッションごとに自分なりの新機軸や改革案を提示してきた。

-いつまでもブルース・コードばっかってのも何だから、たまにディスコやレゲエのリズムでやってみよう。これがヒップホップのリズムだよ、ちょっとやってみて。生ドラムもいいけど、いま流行ってるのはシモンズやエレドラだよCharlie、ちょっと叩いてみてくんない?

そんな涙ぐましい努力にもかかわらず、結局できあがってくるのは、いつものStones 印サウンド。どれだけ最新のトレンドを吹き込んでみても、あのメンツでは、何をやってもいつもの泥臭いブルースになってしまう。

ブルース・マンの真似ごとから始めたバンドだったはずなのに、いつに間にか真似ごとが熟練の域に達し、何をやってもStonesサウンドになってしまう。バンドのアイデンティティが盤石になったがゆえ、小回りが利かなくなってしまったことは、バンドにとって幸か不幸、どっちなのか。

-じゃあStones はもう動かしようがないから、もっとナウい連中とやってみたら、俺が思うようなサウンド、できるんじゃね?

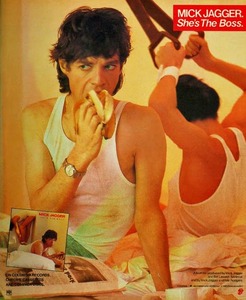

そんなシンプルな動機で作られたのが、この初ソロ・アルバム『She’s the Boss』である。コンセプトはシンプルに、

「あれだ、その、なんかイケてるヤツ」。

実際、Mickがそんな風に言ったかどうかは不明だけど、いい意味での曖昧さが全編に漂っている。具体的なサウンドのビジョンなんて、もはやそんな些事にこだわるMick Jaggerではない。

とにかく・新しければ・それでいいのだ。

そんなフワッとしたコンセプトでオファーされたのがNike Rogers であり、Bill Laswell だった、という次第。イケてるサウンドをイチから作るより、その大元をヘッドハンティングした方が、話は早い。何しろ金ならあるのだ。

とはいえ、単なる流行りモノだけで固めてしまったら、「10代20代のリスナーに迎合した」と思われがち、「ジジィ無理すんな」と罵倒されるのがオチである。ある程度のセールスを確保するため、シニア・ミドル層からの信用失墜は回避しなければならない。

最大購買層であるStonesコア・ユーザー向けの対策としてMick、ここで大物豪華ゲストを投入している。Keithに匹敵するクラスのギタリストとして選ばれたのが、Jeff Beckだった。もともとMick Taylor の後釜として、Stonesに加入していたかもしれない人なので、これで話題性ゲット。音楽性の合う・合わないは、この際どうでもいい。

同じ理由でBill人脈から引っ張ってきたのが、Herbie Hancock。正直、目立ったプレイは見られない。いいんだよ、そんなの。「Rockit」で売れたんだから、これも話題性は充分。

とは言えフタを開けてみると、UK6位US13位という、なんとも微妙なチャート・アクションで終わってしまった『She’s the Boss』。考えてみれば、大物バンドのヴォーカリストのソロ・アルバムって、あんまり売れた試しがない。多分、河村隆一くらいじゃない?バカ売れしたのって。

ここでMickがやりたかったのは、とにかく「Stones じゃできないサウンド」、ていうかできるだけStonesから遠く離れた「あれだ、その、なんかイケてるヤツ」だった。KeithやRonnyじゃ追いつかぬバカテク・ミュージシャンをふんだんに使い、Duran Duran やFrankie goes to Hollywood らと並べても引けを取らない、「ナウいヤング」をターゲットにしたサウンドとしてまとめ上げた。

ただ、有能な人材と潤沢な予算があるからといって、必ずしも傑作が生まれるわけではない。『She’s the Boss』がまさしくそれで、Stonesの名作アルバムなんかと比べちゃうと、正直インパクトは弱い。1985年という時代にフィットしたモダン・サウンドゆえ、後年になって再評価される類のサウンドではない。むしろ、多くの80年代アルバム同様、シンセまわりのエフェクトなんて恥ずかしいレベルだし。

金と手間のかかったサウンドであることは明白だけど、時代の風化に耐えるモノではないことも、また事実。ただひとつ、まったく風化していないのが、Mickのヴォーカル。そのアクの強さだけは、時代を超越する唯一のサウンドである。

結局のところ、どんなサウンドでも,Mick が歌うとぜーんぶStones になってしまう。そんな逆説的証明となったのが、この『She’s the Boss』だった、というオチ。

ただ、この時点でのMickは、そんな呪縛に気づいていない。

Keith主導で製作された『Dirty Work』を横目に鼻で笑いながら、再びヒットチャート狙いで制作されたセカンド・アルバム『Primitive Cool』は、前作のセールスを大きく下回ってしまう。

誰も「ポップ・スター」Mick Jagger なんて求めていなかった、というマーケットの意思表示である。

She's the Boss

posted with amazlet at 17.12.16

Mick Jagger

Atlantic / Wea (1993-11-12)

売り上げランキング: 173,241

Atlantic / Wea (1993-11-12)

売り上げランキング: 173,241

1. Lonely at the Top

初ソロ・アルバムのトップを飾るのが、Stonesのアウトテイクのリメイク。何だそれ。ブートでも有名な音源だったらしく、ちょうどYouTubeにあったので聴いてみたところ、ボトムの効いた早めの8ビートのロックンロール。これはこれで好きだけど、まぁ確かに完成前だな、全体的に。

無愛想なオリジナルをソフィスティケイトさせるために招聘したのが、Jeff Beck。間奏の変態ソロは絶品。当時はもうピックを使ってなかったはずだけど、それでこんな音出せるんだから、さすがギター馬鹿一代。対して同時参加しているPete Townshend。まぁ比べちゃ可哀想だよな。どちらかといえばコンポーザー・タイプの人だし。

2. 1/2 a Loaf

挨拶代わりのトップ・チューンが派手なのはまぁいいとして、コンサバティヴなバンド・アンサンブルでまとまっているのが、この曲。ドラムがSteve Ferroneっていうのが良かったんだろうな。Jeff同様、変態性の高いギターを弾くEddie Martinezのプレイも、ここでは小気味いいスパイスとして機能している。

3. Running Out of Luck

逆回転っぽく変調したプロローグから始まる、ソリッドなロック・チューン。Stonesではありそうでなかったタイプの楽曲に仕上がっているのは、リズムがSly & Robbieだから。まるで打ち込みかと思ってしまうジャストなリズムは、深く重く、そしてなぜかヒンヤリと冷たい感触が残る。熱くなり過ぎず走らないビートは、Mickの放つ熱と絶妙なコントラストを描く。

4. Turn the Girl Loose

当時流行っていたパワー・ステーション・サウンドを移植したのは、Nile Rogers。インパクトの強いリズム・アレンジは時代を感じさせる。ブルースをベースとしたハード・ブギは、彼の真骨頂。Stonesでは得られなかったメリハリのあるソリッドなサウンドは、ヴォーカルの猥雑さを引き立たせている。

5. Hard Woman

まぁアルバムだから、こういったバラードも構成上、必要にはなる。まるでChicagoかSteve Perryのようなドラマティックなオケをバックに、臆面もなく切々と歌い上げるMick。ロマンチストなんだろうね、案外。でも、シングルにすることはなかったんじゃないかと思う。

6. Just Another Night

Mickのソロと聞いて、真っ先にコレを連想する人は多い。リード・シングルとしてリリースされ、US12位の大ヒット。コレが売れたから、アルバムも売れると踏んだんだろうなきっと。

名ギタリストJeff Beckの多彩なプレイが光るトラックなのだけど、リズムやエフェクトがうるせぇ。ヒップホップのリズムとマリアッチのギター・プレイとのハイブリットはBill Laswellならではのアプローチだけど、やっぱシモンズはねぇわ。軽いもん。

7. Lucky in Love

Carlos Alomarとの共作にもかかわらず、パーソネルにはクレジットされていない不思議。こちらもSly &Robbieによる盤石なリズムをベースに、Jeffがブルース・プレイを披露しているのだけど、シンセがやっぱり賞味期限切れ。他のパートががんばってる分だけ、目立つよな。まぁこれも味か。

8. Secrets

演奏的には同じアプローチだけど、こっちはモダン・ブルースをベースにしたソリッドなロックに仕上げており、疾走感がカッコいい。これは全然、今でも通用するよな。そう思ってクレジットを見ると、サウンド・プロデュースはNile Rogers。ダンサブルなリズム・アレンジは職人芸。

9. She's the Boss

フェミニズムの視点に立ったMick Jaggerとして、リリース当時はセンセーショナルな話題となったタイトル・トラック。なので、楽曲単体での評価がまともにされておらず、そこがちょっと可哀想なトラックである。Stonesでは成しえない、アクセントの効いたファンク・テイストの16ビートは、カチッとまとまったダンス仕様にビルドアップされている。

The Very Best of Mick Jagger

posted with amazlet at 17.12.16

BMG Rights Management (UK) Ltd. (2016-09-01)

売り上げランキング: 74,171

売り上げランキング: 74,171

【早期購入特典あり】オン・エア(2CDデラックス)【特典:特製下敷きカレンダー+クリアファイル1枚】

posted with amazlet at 17.12.16

ザ・ローリング・ストーンズ

Universal Music =music= (2017-12-01)

売り上げランキング: 262

Universal Music =music= (2017-12-01)

売り上げランキング: 262