1984年リリース、Stevieにとって5年振り、『The Secret Life of Plants』に続く、2枚目のサウンドトラック。前作が学術的ドキュメンタリーという特殊性から、一般公開されなかったため、市場としても微妙な反応だったことから、本格的なサウンドトラックとしては、こっちの方が馴染みやすいと思われる。2枚組だった前作と比べて、こちらはシングル・アルバムですっきりしてるし。

1984年リリース、Stevieにとって5年振り、『The Secret Life of Plants』に続く、2枚目のサウンドトラック。前作が学術的ドキュメンタリーという特殊性から、一般公開されなかったため、市場としても微妙な反応だったことから、本格的なサウンドトラックとしては、こっちの方が馴染みやすいと思われる。2枚組だった前作と比べて、こちらはシングル・アルバムですっきりしてるし。 もっと言っちゃえば、80年代Stevieの新たなスタンダードとなった「心の愛」が入ってるアルバムである。一番のウリがそれ。ていうかこれくらいしか話題がない。そんななので、リアルタイムで聴いていたはずの俺でさえ、このアルバムはスルーしていた。当時のStevieは、この曲のおかげで「愛と平和の人」というイメージが定着しており、ロキノン信者だった俺にとって、最も遠い存在だった。いま思えば、とんでもない誤解だったけど。バカバカ十代の俺のバカッ。

というわけで、まともに見たこともなければ、内容すら興味のなかった映画である。正直、今だって積極的に観ようと思わないし。

あまりに知らなさ過ぎで書き進めるのもアレなので、一応、wikiで調べてみると、

『ウーマン・イン・レッド』(原題:The Woman in Red)は、 1984年制作のアメリカ合衆国の ロマンティック・コメディ映画。ジーン・ワイルダー監督・主演。

「80年代のロマンティック・コメディ」という時点で、もう見る気は失せる。しかも監督が、名前だけは聞いたことがあるジーン・ワイルダー。代表作は知らない。メル・ブルックスとタッグ組んでたんだな。それなら一回くらい見てるかもしれない。『俺たちに明日はない』に出てたんだな。へぇ、知らなかった。-その程度の印象である。

さらに内容を調べてみると、

-サンフランシスコ市の職員で超真面目なテディはある朝、出勤途中に見かけた赤いドレスの美女に心を奪われてしまう。テディはその美女シャーロットに近づくべく、あの手この手でアプローチを試みるが、思わぬアクシデントでことごとく失敗に終わる。それでも、親友バディの協力で何とかシャーロットへのアプローチに成功し、天にも昇る気持ちのテディであったが…。

きっちりした映画文法で書かれた往年のドタバタコメディ。多分、プロットもしっかりしてて評論家筋には絶賛されるんだろうけど、一般ウケはしそうにないことが伝わってくる。多分、レビュー書いた人も思い入れ薄いんだろうな。少なくとも、この映画の熱烈なファンってあんまりいなさそうだし。

さらに言えばこのアルバム、ジャケットにデカデカとStevie プロデュースと謳われているけど、メインで歌ってるのは半分だけ、もう半分は友人Dionne Warwickがヴォーカルを取っている。まぁ全曲彼の作詞作曲なので、看板に偽りはないのだけれど、やっぱり何かダマされた気がしても不思議ではない。「心の愛」でファンになったビギナーの「これじゃない」感が沸き起こること必至である。

Dionneで俺が連想するのが、Burt Bacharach作による「I Say a Little Prayer」を歌った人、またWhitney Houstonの従姉妹(叔母という説もアリ)。それくらいである。とは言っても俺、「小さな願い」はAretha Franklinヴァージョンの方が好きなんだけど。まぁそれは別件。

もともと映画の主題歌を制作するにあたり、ジーン・ワイルダーは旧知の中であったDionneをシンガーとして指名、快諾したDionneは、知名度もあって何かと頼みやすいStevieに制作を依頼する。考えてみれば、視機能にハンデのある彼に映像作品がらみのオファーをするのも変な話だけど、まぁ大御所Dionneの頼みだからと快く引き受ける。ちょうど入手したばかりのシンクラヴィアの慣らし運転的に、何曲かチャチャッと作って送ってみたところ、これが制作サイドにも好評、なし崩しに「どうせなら全部使っちゃってもいい?」という流れになってしまった、という次第。すっげぇアバウトだけど、だいたいこんな感じになる。

いわば成り行きでできあがっちゃったアルバムだし、映画もそこまでヒットしなかったので、ディスコグラフィ的にも微妙なポジションになっているけれど、当時の最先端機材だったシンクラヴィアのスペックモニターとして、結構変な音を使った実験的な要素も含まれているし、こちらも当時の主流だった打ち込みブラコン・サウンドのフォーマットを結構なぞっているため、時に強すぎてしまうキャラクターのアクも抑えられている。

ちょっと閉じたサウンドに傾いてしまった『Secret Life』の反省を踏まえてなのか、アーティスト・エゴを前面に出さず、オーソドックスな80年代サウンドの意匠に染めたことが、アルバム・セールスの成功の要因となった。当時は『Top Gun』や『Footloose』を始め、ポップ・ナンバーを散りばめたオムニバス形式のサントラ盤がバカ売れしていた時代である。まぁたまたまだったんだろうけど。

80年代に入った時点で、すでにレジェンド枠に入っていたStevieなので、その交友範囲は音楽関係だけに収まるものではない。世界中のエンタメ業界全般に、誰かしら友人知人はいるだろうし、また直接は知らなくても、緩やかなつながりはそこら中にある。ちょうどこの辺から国連関係のオファーも受けるようになっているので、下手な一国の首脳よりも知名度は高い。すでに我々の及びもつかない、隠然たる力だってもっているかもしれない。なんか陰謀論みたいになってきたな。

そんなポジションだからして、常に世界中からオファーが絶えることがない。Stevieに届く前に却下されているプロジェクトも数知れずなんだろうけど、そんなフィルターをかいくぐって手元にきた案件だって、全部が全部、引き受けられるわけではない。

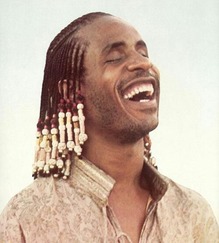

一般的なStevieのイメージ、よく使われる宣材写真がちょうどこの時期、「心の愛」のジャケットのショットである。今に続く「愛と平和の人」という形容はここから始まったのだけど、実際のStevieはもっと狡猾でロジカルな人間である。じゃないと、音楽出版社から弁護士から会計士から個人事務所やらを水面下でキッチリ揃え、二十歳になったと同時にモータウンからの独立と未払い印税の請求、リリース契約の優位な改定を突きつける芸当はできないわけだし。SMAP独立組よりずっと先に、そんなことをやっていたわけで。

そんなシニカルな部分も併せ持ったStevieなので、ちょっとやそっとの付き合いやしがらみで彼を動かすことは不可能である。でも日本の缶コーヒーのCMに書き下ろし楽曲で出演しちゃったりなど、その基準は不明である。

ただこの時期は、『Hotter Than July』リリース後、オリジナルのアルバム制作からちょっと距離を置いていた頃である。ベストアルバム『Musiquarium』向けに4曲書き下ろした程度で、あとはもっぱら課外活動、他アーティストの客演や楽曲提供に勤しんでいる。なので、自身のリリースはなくても、この時期の話題には事欠かない。

有名どころで言えばPaul McCartneyやChaka Khan、Manhattan Transferなど、ジャンルも多岐に渡る。モータウン25周年セレモニーなど華やかな表舞台もあれば、晩年のDizzy Gillespieでひっそりハーモニカを吹いていたり、よくわからない基準である。興味とタイミングがうまくかみ合えば、何かと引き受けていたのだろう。スタジオワークばっかりじゃ、さすがに煮詰まっちゃうしね。

ちょうどこの時期、長らく経営不振が囁かれていたモータウンが、シャレにならないレベルで企業価値を下落させていた。モータウン25周年セレモニーは大盛況だったけど、そこに出演したMarvin GayeもDiana RossもMichael Jacksonも、すでにモータウンを去っており、前を向いて支えてゆく立場ではなかった。過去の財産を食い潰すことでしか延命できなかったモータウンは弱体化していった。DeBargeやLionel Richieらが懸命に再興に奮起していたけど、過去の放漫経営による負の遺産を清算するまでには至らなかった。

そんな中、全盛時を知るアーティストとして唯一、モータウンを去らずに留まっていたStevieだったけれど、まぁ何かと思うところもあったんじゃないかと思われる。「心の愛」の大ヒットはモータウンにとっても刺激になったのだろうけど、それでもStevieはアルバム制作にはなかなか着手しなかった。

1988年、どうにか持ちこたえていたモータウンも、結局は大手MCAに売却される形になるのだけど、創業者社長Berry Gordyが売却条件のひとつに掲げていたのが、「Stevieの同意を得ること」。Gordyにとって、そしてStevieにとってもモータウンという場所が特別のものだったことを象徴するエピソードである。

それとは別に音楽的な話。Malcolm Cecil & Robert Margouleffと組んだ3部作をスタートとして、シンセ/デジタル機材の進化と連動するように、Stevieのサウンド・デザインも変化してゆく。当初は打ち込みトラックをベースとした生演奏(バンドor自演)をミックスする手法だったのが、フェアライト/シンクラヴィアの登場によってほぼ独りでの作業が可能となり、次第に打ち込み率が増えてゆく。

シンセの登場以前から、もともとマルチ・プレイヤーだったStevie、マルチトラック・レコーディングによってほぼ独りで演奏したインスト作『Alfie』をリリースしているくらいである。ファンク・ブラザーズを始めとしたバンド・セッションによるレコーディングは楽しいだろうけど、自分のビジョンを十全に理解してプレイしてもらうには、どうしても限界がある。ただでさえ突拍子もないコード進行も多いし、一般的な楽理からははずれているので、どれだけ優秀なミュージシャンでも難易度は高いのだ。なので、独りで操作できるインターフェイスは、Stevieにとっては願ったりだった

楽器メーカーもまた、Stevie Wonderというアーティストによるモニター使用は、絶好のサンプルだった。多様かつ高度な音楽性・高音質の追求だけではなく、Stevieが使いやすいインターフェイスを追求することは、それ即ち一般向けグローバル・デザインの構築でもあった。当初はタンス状の発信機的な役割でしかなかったシーケンサーが、鍵盤をつけリボン・コントローラーをくっつけサンプラーを足すことによって、Stevieライクなデザインへ進化していった。弱電の知識がないと扱いづらかったデジタル機材は、そんな使い勝手の改善によって、ビギナーにとっても敷居が低くなった。もしStevieがいなかったら、今ほど普及してなかったかもしれないし、サウンドだってここまで進歩していなかったかもしれない。

独りの天才が、その後のサウンドの歴史を変えた、といったら大げさかもしれないけど、いや大げさじゃないな。

あまりにも大衆的に広がり過ぎた「心の愛」のインパクトが強いのと、しかもB級映画のサントラ、本人は半分しか歌っていないため、地味な扱いの作品ではあるけれど、逆にそんなポジションだから、オリジナル・アルバムほど気合いの入っていない請け負い仕事だからこそ、Stevie本来の実験性が反映された作品だよな、と思ったのが、つい最近。ちゃんと聴いてみないと、わからないことはいっぱいある。

DX7やジュピター8の可能性を限界まで引き出したデジタル・ファンクは、その後の80年代ダンス・カルチャーの礎となる会心の出来になっている。Dionneのヴォーカルを引き立たせる、ブラコン的な甘めの楽曲もあるけど、これもStevie特有の変幻自在なコード・ワークによって、引っかかりの残る仕上がりになっている。映像とのマッチングも考慮したのか、ストーリー進行やセリフをジャマしないMIDI機材の響きは、コメディ映画というシチュエーションにも違和感なく溶け込んでいる。てか見てないけど、多分そう。

逆に言っちゃえば、その音の軽さに物足りなさを感じてしまうのも事実。70年代のアナログシンセと比べて、サウンドのバリエーションは飛躍的に増えたけど、使用電力の違いから生じる音の太さ、アナログ特有のボトムの強さはカットされてしまっている。その辺が、80年代のStevieが軽んじられている一因でもある。

ただ、ここでの機材の使い倒し、マシン・スペックの実験を繰り返したことによって、アナログでは出せないデジタルの質感、そこら辺をうまく表現した『In Square Circle』『Characters』という全盛期を迎えることになるのだけど、その伏線として考えれば、このアルバムもはずすことはできない。

ウーマン・イン・レッド

posted with amazlet at 17.11.02

ディオンヌ・ワーウィック スティーヴィー・ワンダー

ユニバーサル ミュージック (2017-03-29)

売り上げランキング: 15,419

ユニバーサル ミュージック (2017-03-29)

売り上げランキング: 15,419

1. The Woman in Red

軽いシンセ・パッドとシンクラヴィア・メインのオール打ち込みで構成された、案外アクの強いデジタル・ファンク。限定された条件でマシンのスペックを最大限に引き出し、無機的に感じさせないところは、さすが昔からのシンセ・マスターとしての見せどころ。転調しまくるサビがメロディにメリハリをつけていることも、平板に見せないテクニックのひとつ。まぁやってることは昔から変わんないんだけどね。なので、変に肉感的なコーラスだけ妙に浮いており、そこだけダサい。

2. It's You

サントラという名目なので、こういったベタなバラードも時に必要になる。まぁ印象としては、まんま「Endless Love」。まぁデュエットなので、ここはDionneの引き立て役といったところ。間奏のハープがStevieっぽいけど、まぁちょっとだけ。飛びぬけた仕上がりではないけれど、「Endless Love」的なムードを求めるのなら、普通に良曲。

3. It's More Than You

同じくハープをフィーチャーしたインスト。サウンドトラックだもん、こういったのも必要。作曲はBen Bridgesという人で、これ以外、特に作品を残しているわけではなさそう。プレイしているのはStevieなので、グロッケンのメロディなんかで存在感を現わしている。かわいそうだよな、Ben。

4. I Just Called to Say I Love You

各国のシングル・チャート1位を総なめにした、Stevieだけじゃなく、80年代ロック/ポップスを代表するモンスター・ソング。すごく知られている曲なので、大して言うことはないけど、ブレッド&バターがカバーしてたよな、と思い出したので調べてみると、実は逆だった。

以前から親交があったらしく、久々に活動再開する彼らを祝して楽曲提供したのが、この曲だった。ユーミン作詞・細野さんアレンジで完パケしたのだけど、発売寸前のところで思わぬ事態が起こる。「映画のサントラに収録したいので、発売はキャンセルしてほしい」と、Stevie側から申し出が入る。それがこの『Woman in Red』だった。思わぬ大ヒットによって権利関係がややこしくなり、Stevie提供曲じゃなくてStevieオリジナルのカバーという体裁なら発売してもいいよ、という許諾が下りたことで発売にこぎつけたのが、「特別な気持ちで」。当時は中学生だったから知らなかったけど、こんな内情だったとは。

5. Love Light in Flight

4.のインパクトの強さですっかり目立たないけど、この曲もシングルカットされていた。US最高17位まで上がっているので、売れなかったわけではない。打ち込み主体のスロウ・ファンクはあか抜けた仕上がりで、1.でダサダサだったコーラスも厚みがあり、うまくサウンドに馴染んでいる。サビだっていつものStevie節だし。当時は陰にかくれちゃってたけど、その後のサウンド・メイキングの伏線としては秀逸の仕上がり。いま聴いてもカッコいいもの。

6. Moments Aren't Moments

Dionneによるソロ。同じ路線ならDiana Rossの方がもうちょっと色気がある。まぁ世代的にあんまりピンと来ないのかな。ソウルというよりポピュラー・シンガーという印象の方が、俺的には強いし。

7. Weakness

「Endless Love」的なバラード・デュエット再び。時代的に男女デュエットといえば、こういったソフト・タッチのブラコン・バラードが定番だった時代の話である。アーバン・ミュージックとして需要高かったんだよ、こういうのが。

時代が変わって「ダサい」とう烙印を押されて、さらに時計がひと回りしてAORが再評価される無限ループ。骨格はしっかりしてるから、また何十年か後にはピックアップされたりして。

8. Don't Drive Drunk

ラストはちょっと軽めのポップ・ソウル。『Hotter Than July』のアウトテイクっぽい仕上がり。リズムだけで作られたような楽曲で、Stevie特有のフックのメロディが薄い。まるで「リズム・マシーンを流しっぱなしにして適当に歌ってみました」的な。Stevieほどのアーティストなので、この程度の曲ならいくらでも作れるだろうし、まぁアウトテイクの中でもマシな方なんだろうけど、でもオフィシャルで発表するほどのレベルじゃない。これなら「心の愛」の方がよほどしっかり練り上げられている。

Natural Wonder

posted with amazlet at 17.11.02

Universal Music LLC (2014-02-12)

売り上げランキング: 37,667

売り上げランキング: 37,667

ラヴ、ハーモニー&エタニティ~グレイテスト50・オブ・スティーヴィー・ワンダー

posted with amazlet at 17.11.02

スティーヴィー・ワンダー ポール・マッカートニー ディオンヌ・ワーウィック アイシャ・モーリス マイケル・ジャクソン

USMジャパン (2010-08-04)

売り上げランキング: 120,524

USMジャパン (2010-08-04)

売り上げランキング: 120,524

![Live at Last [DVD] [Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MXQm6b3RL._SL160_.jpg)